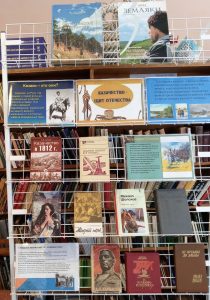

Святое дело — Родине служить

Каждый год 23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. История праздника берет свое начало в далеком 1918 году. Этот день считается днем рождения Рабоче-крестьянской Красной Армии. В 1920-1921 годах праздник не отмечали. В 1922 году руководство страны постановило отметить четвертую годовщину формирования Красной Армии. Тогда же появилось официальное название — День Красной Армии.

В годы Великой Отечественной войны эта дата стала для военных еще более особенной: 2 февраля 1943 года Красная Армия разгромила противника под Сталинградом, а 23 февраля 1945 года Красная Армия встречала уже на территории Европы, практически разгромив противника.

В 1946 году после окончания Великой Отечественной войны праздник снова переименовали: тогда 23 февраля стало Днем Советской армии, а с 1949 по 1992 годы — «День Советской армии и Военно-морского флота». С тех пор событие стали отмечать военными парадами и салютами, а ветеранов армии и флота — торжественно награждать орденами и медалями. Первое время в этот день в СССР чествовали только тех, кто имел отношение к военной службе, но впоследствии стали поздравлять всех мужчин — потенциальных защитников Родины и своих семей.

Современное название — «День защитника Отечества» — появилось в 1995 году после распада СССР, а с 2002 года 23 февраля стал выходным днем.

В России трудно найти семью, где бы ни было своих героев, проливавших кровь на полях сражений. Только в XX столетии наша страна пережила целую череду страшных и опустошительных войн, унесших жизни миллионов людей. Да и вся отечественная история включает в себя множество войн, битв, сражений, военных кампаний, в которых нашим воинам приходилось принимать участие. Военная мощь была и является неотъемлемой чертой нашего государства, а профессия военного — уважаемой и почетной. Слава защитникам Родины!